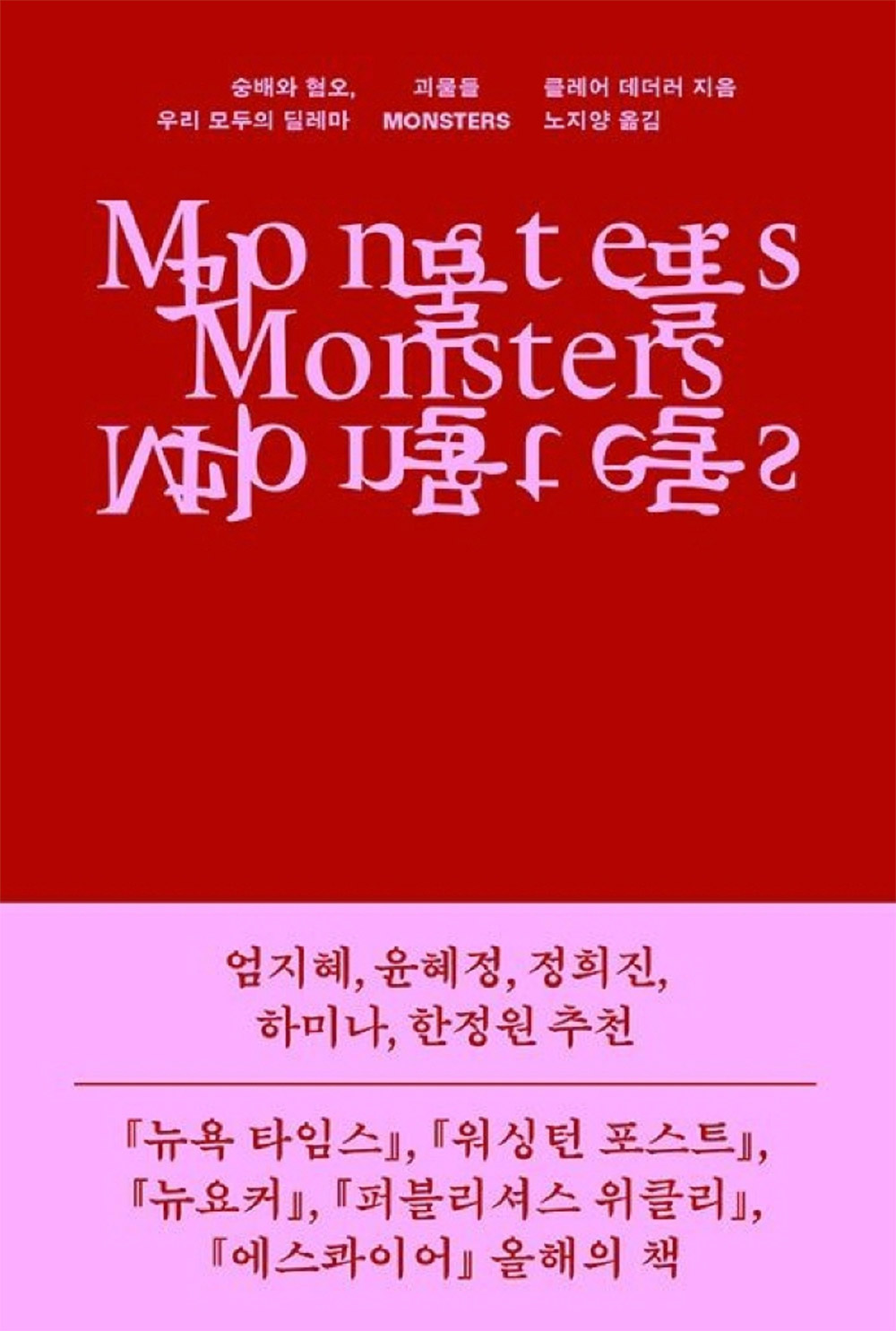

괴물들 - 클레어 데더러

나의 의지와 상관없이 유명인들의 사생활에 관한 기사 제목이 보인다.

유명인은 알리고 싶지 않은 개인사가 노출되어 괴롭고, 우리는 궁금하지 않은 개인사를 알게 되어 피곤하다.

어떤 가수, 배우, 감독, 작가가 마약, 불륜, 음주운전, 폭행 같은 행위를 저질렀다는 기사를 읽고 난 후, 그들의 노래나 작품을 감상할 때 불편한 마음이 든 적이 있다.

대중은 그 사람에게 XX한 인간이라는 낙인을 찍고 그 사람의 작품을 보이콧한다. 너와 나 모두가 그 사람을 배척해야 한다고 주장한다.

그 유명인이 내가 평소에 관심 없던 사람이라면, 어차피 안 보고 안 들을 테니 금세 무심해진다.

그런데 내가 너무 사랑하는 노래의 가수라면?

우리가 누군가의 팬이라고 할 때, 그 배우가 연기한 캐릭터, 가수의 노래, 감독의 작품, 작가의 책만 좋아할 수 있을까?

나도 모르게 '분명 이런 사람이겠지'라며 환상을 갖는 것은 아닐까?

관객 중의 한 명은 한 작품의 소비자이고 그 작품에 의해 정의되지는 않는다.

반면에 팬은 한 명의 소비자인 동시에 소비자 이상인 존재이며 또한 소비되고 있는 소비자다.

팬은 특정 작품에서 자신의 정체성을 훔쳐 오기도 하는데 때로는 그것이 자신 안의 중요한 어떤 것을 훔쳐 가는 데도 기꺼이 그렇게 한다. 팬은 점차 작품에 의해 정의되어 간다.

이 책은 창작자와 작품을 구분해야 하는가? 구분할 수 있는가? 라는 질문을 던지고 고민한다.

백인남성우월주의가 지금보다 훨씬 강했던 시절에 여성 영화 비평가로서 겪었던 일들을 토로하고,

'나쁜 남자(괴물들)'의 작품에 끌리는 이유를 고백하기도 한다.

우리는 개자식들이 선을 넘고 법칙을 깨 주기를 바란다.

그리고 '캔슬 컬처'의 모순과 위선적인 측면을 꼬집는다.

어떤 사람을 더 잘못되고 그릇된 사람으로 만들면서, 어쩌면 우리를 더 옳은 사람, 괜찮은 사람, 도덕적인 사람으로 만들고 있는 건 아닐까.

당신이 예술을 소비하는 방식이 당신을 나쁜 사람 혹은 좋은 사람으로 만들어 주지는 않는다.

더 나은 사람이 되기 위해서는 아마 다른 방법을 찾아야 할 것이다.

다 읽고 난 후의 결론은?

그럼에도 불구하고, 난 당신의 노래를 사랑한다.

그 모든 일에도 불구하고, 난 당신의 영화가 좋다.